キャットショーに憧れて飛び込んだ世界

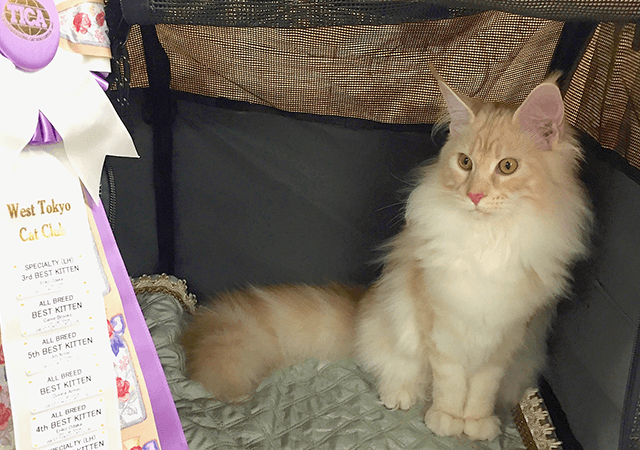

「ジェントルジャイアント」メインクーン一筋で数々の賞を受賞

キャットショーに魅せられ、これまでに5頭の TICA RW を輩出しているアットホームなキャッテリー。スタンダードに沿ったタイプの、健康で人懐こいメインクーンを育てることに重きをおいている。キャットファーストな姿勢を貫き、猫の心身の健康と社会化期の形成のため、お引き渡しは3カ月を過ぎてからという徹底ぶり。

取扱猫種

-

メインクーン

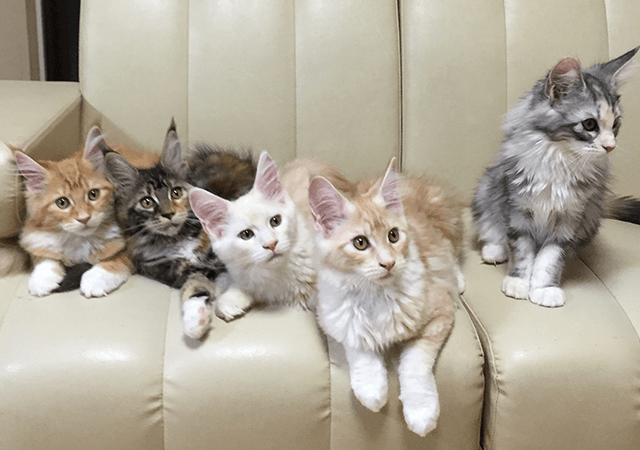

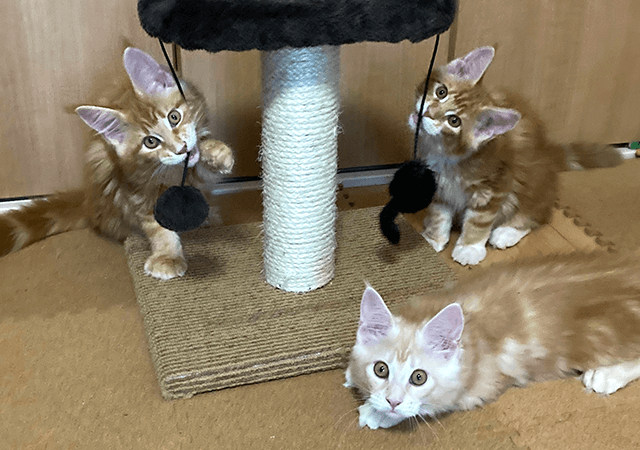

メインクーン健康で穏やかな子を育てています。遺伝子検査でクリアになった両親から生まれた猫たちです。

猫舎の一日

- 朝

-

猫たち、思い思いに起床

- 8時

-

部屋の掃除、食事

- 9時

-

健康チェック体を触ってやりながら、おしりが汚れてないか、目やにがでてないか等を確認。

- 日中

-

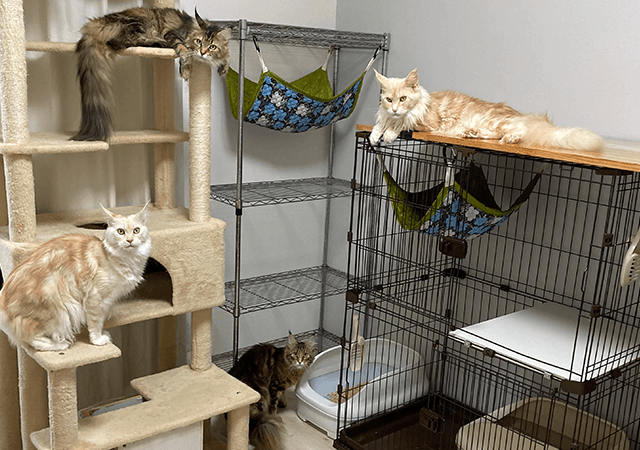

幼猫以外は基本ケージフリー男の子部屋・女の子部屋にわかれて自由に過ごす。

- 18時

-

部屋の掃除

- 19時

-

食事

- 21時

-

運動(遊び)ねこじゃらしで一緒に遊ぶ。メインクーンの筋肉質なボディを作ると同時に、走ったり跳んだりと思いきり身体を動かしてストレスを発散させる。

- 22時

-

就寝猫たちの部屋の消灯時間

ブリーダーヒストリー

- 1973

- もともと犬が好き。犬の専門誌を見てドッグショーの存在を知り、いつかショーに行きたいと夢見るように。

- 1990年代

- 友人に猫好きが多く、猫の方により興味を持つようになる。

- 2003

- 結婚し新居を構えたことで、念願の猫、ペットタイプのメインクーンをお迎え。

- 2006

- ショー血統のメインクーンを入れ、はじめてキャットショーに参加する。

- 2007

- 有名ブリーダーから良血メインクーン(男の子)を入れ、TICA RWとなる。

- 2010

- RWを獲得した猫にお嫁さんを迎え、はじめて子猫を授かる。自分でブリードした猫でショーに参加し、TICA RWの獲得を果たす。

- 2016

- 遺伝子検査をはじめる。

- 2018

- みんなの子猫ブリーダーを通し、チャンピオンの子どもたちをお客様にお譲りするようになった。

インタビュー

自分が繁殖した猫とキャットショー に出たい、という熱い思いでブリーディングをスタート

ブリーダーをはじめたきっかけを教えてください。

キャットショーに興味を持ち、いつか自分でブリードした猫でショーに参加したいと思ったのがきっかけです。同じ猫種でも、ペットタイプの子とショータイプの子とは、顔立ちなどが全然違います。ショーでタイトルを取れるような、スタンダードに近いメインクーンを育てたい、と思いました。

夢であったキャットショーでタイトルを獲得するまでには、ご苦労があったのでしょうか。

チャンピオンシップへの出場が生後8カ月からで、ショーに向いているコンディションとしては、メインクーンは生後1歳ちょっとくらいまでがベストと言われています。ほかの猫種に比べて、短い期間で勝負をしなければならないので、メンタル面を含めて、ショーに向けたコンディション作りが非常に難しいです。被毛のケアや食事など、先輩ブリーダーに教えてもらったり、いろいろ試行錯誤を重ねたりしながら取り組みましたね。

はじめてのタイトルを取ってからは、今度はその子の子どもを育てることに尽力されたのですね。

タイトルを取ってくれた男の子に子どもが生まれ、その子も同じ賞をいただくことができて、夢が叶いました。ブリーダーとして子猫をお客様にお譲りするようになったのはそのあとです。

あえて飼育頭数を増やさないスタイルで、目の行き届いたお世話を実現

小規模キャッテリーと聞きましたが、ご家族で猫のお世話をしているのでしょうか?

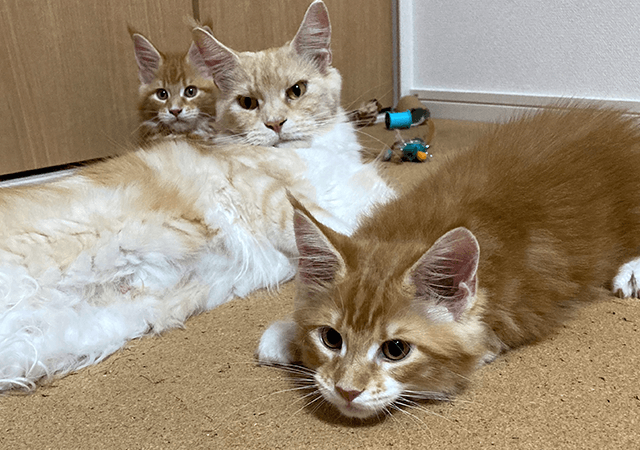

私と夫のふたりで、猫の世話をおこなっています。多頭飼いはストレスになると考え、猫を増やさない方針なので、ふたりで見ることができています。親猫となる猫は常時8頭くらいしかいないですね。

ずっとメインクーン一筋ですね。メインクーンの魅力はどこでしょうか。

まず、なんといっても見た目がゴージャス。体が大きくて、長く美しい被毛はカラーも豊富です。あとは性格。ジェントルジャイアントと言われる通り穏やかですし、賢いところも人気の理由でしょうか。とくに女の子は賢い。うちの子は「とってこい」ができる子が多いのですが、女の子のできる率が高いと思います。

男の子はワンちゃんに近いかもしれません。女の子も甘えん坊ですが、男の子はそれを上回ってとにかく甘えたおしてきます(笑)犬っぽさネコっぽさを両方兼ね備えている。犬派も好きになれる猫と言っていいと思います。

猫舎の特長を教えてください。

細かいところまで目が行き届くように極力飼育頭数は増やさず、一頭一頭にきちんと向き合って育てています。

健康管理や病気の予防にも気を配っていて、子猫へのワクチン接種やウィルス検査はもちろん、遺伝子検査(PKD,PRA,HCMの検査)やエコー検査で、親猫の健康状態を調べたうえでブリーディングをおこなっています。また、猫は肉食であるため、一番消化吸収しやすい生肉を子猫の離乳時からあげるようにしています。

法令では生後56日を過ぎると、子猫の引き渡しが可能となりますが、西岡ブリーダーのところでは、3カ月過ぎてからお渡ししているそうですね。

感染症リスクを減らすことと、子猫の健全な社会化期育成のため、お譲りは3カ月後からとさせていただいています。子猫の成長において、親・きょうだいと過ごし、遊びながら社会性を身に着けるこの時期は非常に貴重です。

そのため、3カ月までは大切にお預かりをさせていただいています。

大事にしているのは、見学前後のコミュニケーション。子猫を迎えるお客様の不安を軽減したい

お問い合わせや猫舎見学時のお客様対応で、気をつけていることはありますか?

現在は、コロナ対策です。猫舎における消毒・換気などはもちろん、見学時はお客様にも検温・サージカルマスク着用・アルコール消毒をお願いしています。

お客様対応では、コミュニケーションを大事にしています。みんなの子猫ブリーダーの取引ナビで、お客様とのやり取りができますが、会話の回数をなるべく多くして、お迎えまでお客様に不安を残さないようにしています。

お客様に子猫をお渡しする際、しているアドバイスやサービスはありますか。

お迎えの準備で、グッズ購入に悩まれるお客様も多いので、おすすめの猫グッズを書いたリストをお渡ししています。

譲渡時には、食べなれたフード・子猫のおもちゃ・使った猫砂・生まれたときからの写真などをお渡しします。メールアドレスを交換して譲渡後の相談や報告にも応じています。

お客様からのお問い合わせで、多く寄せられる質問はありますか。また、その質問には、どう答えていますか。

「両親の体重はどれくらいか」、「(自分が迎える)子猫は、どれくらい大きくなるのか」といったことを聞かれることが多いですね。

そのような場合は、両親の体重と子猫のそのときの体重をお伝えします。他の子と比べて現在の大きさがどうであるかまではお答えできるのですが、生き物ですから絶対はないので、と言い添えています。

猫との出会いをお客様に喜んでいただけるのは、ブリーダーとして大きな喜び

ブリーダーをやっていてよかった! と思うことはなんでしょうか。

「ずっと探していた子に巡り会えた」と涙ぐむ方もいらして、そういう時はうれしく思いますね。 何年経っても近況をお知らせくださり、「猫自慢」をしてくださる方も多いので、幸せのお裾分けをいただいた気分になります。

ブリーダーをやっていて大変なところはなんですか。

猫が病気になったときでしょうか。原因が分かって治療ができればいいですが、対処療法しかできないときは大変です。

あとはお産ですね。2日がかりになることもあります。動物病院と連携して万全の体制をとっていますが、それでも、何があるかわからないですし、毎回緊張感があります。子猫たちの離乳期も慌ただしい時期となりますね。旅行はずっといってないです(笑)

猫舎の名物猫や印象に残っている子はいますか。

有名キャッテリーから来た子で、まさにジェントルジャイアントを絵に描いたような猫でした。どこに連れて行っても全く平常心で穏やかで優雅。TICA RW SGCを獲得した素晴らしいタイプで、素敵な子たちを残してくれ、当キャッテリーの基礎となった猫です。

これから子猫を飼う方に、アドバイスをお願いします。

子猫は かわいいだけの存在ではない、一つの命であり、新たな家族となる存在です。猫を迎える前に、猫や自分が病気になった場合や、災害が発生した場合など、起こり得るリスクを想定して、対応策を講じてほしいと思います。

一人暮らしやご高齢の方ならば、住まいの近くにお世話を頼める人はいるか、預け先はあるかなどを、ヒアリングしてからお譲りしています。

大切に育てた自慢の子猫たちなので、幸せになってほしいという気持ちがあります。

自分が納得できるタイプの子猫を育み、キャットショーに出陳する一方で、猫種の本当の魅力を多くの方に知ってもらうため、その子孫をお客様にお譲りする、という方針の西岡ブリーダー。

キャットショーは見た目の美しさだけではなく、どこへ連れて行っても悠然としていられる穏やかな気質が必要とお聞きしました。

健康で、美しく、穏やかな子を育てるために、あえて飼育頭数を抑えて手厚いケアをおこなっているのです。

生半可な気持ちでは、タイトルに届かないキャットショーの世界。西岡ブリーダーのお話からは、メインクーンに魅せられ、その魅力を余すことなく引き出そうというプロ意識が感じられました。

「大変ですね」と思わず声をかけると、「仕事とは思っていないので」というお返事。家族である猫たちのためにかける労力は、苦労とも思わないということなのでしょう。

※インタビューの内容は取材当時のものです。現在は状況が変わっている場合がございます。